„Ich schwöre bei Gott!“: Der maskierte Krieger greift mit der Veröffentlichung seiner Abenteuer wieder zum Schwert

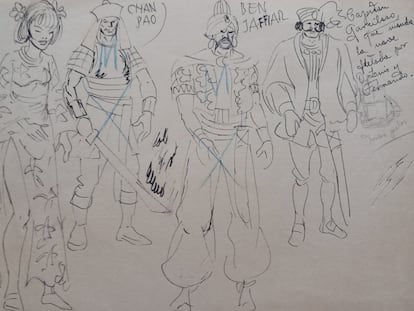

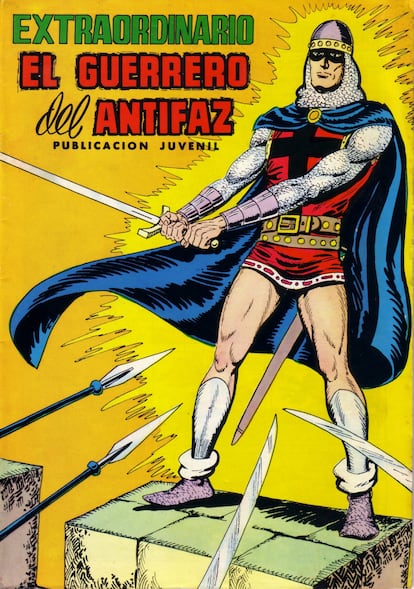

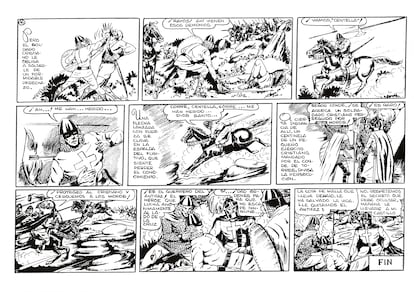

„Raus mit dem Schwert!“ brüllte der maskierte Krieger , als er sein Schwert mit dem eines Feindes zusammenstieß. Die erste Ausgabe dieses Comic-Helden, der immer bereit ist, den diensthabenden Bösewicht zu bekämpfen, erschien vor 80 Jahren, am 24. Oktober 1944, und entstammt der Fantasie von Manuel Gago García (1925-1980). Jetzt lässt er wieder seine Muskeln spielen und verbirgt seine Identität in Buchhandlungen. Der Dolmen-Verlag hat sich der Rolle der Figur angenommen, deren Autor unter anderem von Flash Gordon inspiriert wurde, und die ersten 13 Teile in einem schwarzweißen Band im Querformat neu aufgelegt, genau wie das Original. Darüber hinaus veröffentlicht er ausgewählte Bände seiner neuesten Abenteuer aus den Jahren 1979 und 1980. Der nächste erscheint pünktlich am Donnerstag, den 29. Mai. „Er richtet sich an langjährige Fans, Sammler und die Kinder oder Enkel derer, die ihnen diese Geschichten erzählt haben“, sagt Comicautor und Kolumnist Eduardo de Salazar am Telefon.

Gago, der Schöpfer des Kriegers, war ein Kind, das gern las und zeichnete. Er war der älteste von fünf Geschwistern und musste mit nur 14 Jahren die Schule verlassen, um arbeiten zu gehen, weil sein Vater, ein Hauptmann der Armee der Republik, nach dem Bürgerkrieg von Francos Regime für drei Jahre inhaftiert worden war. Als er aus Madrid stammte und seine Familie in Albacete lebte, wurde 1942 sein erster Comic veröffentlicht, doch kurz darauf erkrankte er an Tuberkulose. Seine Brüder brachten ihm eine Tafel ins Sanatorium und von dort schickte er seine Vorschläge an Verlage in Valencia und Barcelona. „Nach meiner Abreise zeichnete ich zu Hause in einer Hängematte mit einem Brett auf mir“, erinnerte sich der Autor selbst. Im Alter von 18 Jahren veröffentlichte er beim Verlag Editorial Valenciana die Broschüre „Der heilige Eid“, die zur Zeit der Eroberung Granadas durch die Katholischen Könige spielt und von einem populären Roman, „Die hundert Ritter Isabellas der Katholischen“, inspiriert ist. (1931), von Rafael Pérez. Es war der Keim von „Der maskierte Krieger“ .

In einer Zeit der Papierknappheit und der wenigen Verlagslizenzen ließ nichts darauf schließen, dass im Oktober 1944 eine 22 Jahre dauernde Reise mit 668 Ausgaben beginnen würde. Francos Zensurbehörde genehmigte die Veröffentlichung durch Editorial Valenciana, weil sie der Ansicht war, dass das Buch weder „die Moral noch das Regime“ angreife und keinen „literarischen oder dokumentarischen Wert“ habe.

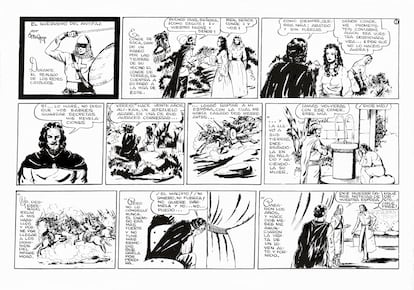

Schon in diesen ersten Vignetten war sein populärer Ausruf „Ich schwöre bei meinem Mut!“ zu hören. Als er in die Schlacht zog, gab es viel Text und eine einfache Zeile, die erzählte, wie der Graf von Roca im Elend lebt, seit der böse Ali-Khan, ein kleiner arabischer Häuptling, seine schwangere Frau entführt hat. Jahre später verkündet ein geheimnisvoller junger Mann dem Grafen, dass seine Frau von Ali-Khan ermordet worden sei, sie ihm jedoch vor ihrem Tod verraten habe, wer sie sei. Der Junge kann jedoch nicht bei seinem Vater bleiben, da dieser jahrelang auf muslimischer Seite gegen die Christen gekämpft hat. Um seine Rehabilitierung zu beenden, ändert er sein Leben und beschließt, gegen die Mauren zu kämpfen. Allerdings ist er auf eigene Faust unterwegs, denn die Christen betrachten ihn als Abtrünnigen, und er beschließt, dies maskiert zu tun. „The Masked Warrior“ ist geboren und von seiner erfolgreichsten Ausgabe wurden 800.000 Exemplare vertrieben, berichtet Dolmen.

Eduardo de Salazar, der zusammen mit dem Cartoonisten Miguel Quesada Ramos dem Krieger mit neuen Folgen wie „ Der Betrüger “ (2022) und „Der Schatz von Motamid “ (2023) Kontinuität verliehen hat, weist darauf hin, dass es sich um „eine tragische Figur“ handelt und dass dieser „sowohl in der Handlung als auch in der spanischen Comic-Geschichte missverstanden wird“. Er ist ein Mann zwischen zwei Welten, der muslimischen und der christlichen, und in beiden zeigt er, dass es Gut und Böse gibt. Manche Leute halten ihn für eine Figur aus der Zeit Francos, aber seinen Cartoons fehlt die Ideologie. Gago ließ ihn in die Zeit der Reconquista versetzen, holte ihn aber schnell wieder heraus und ließ ihn um die halbe Welt reisen.

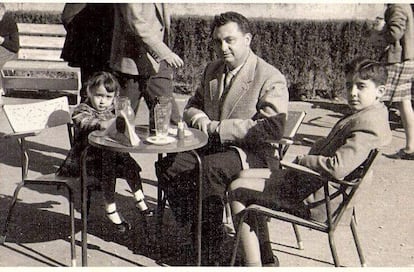

Marisa Gago, die Tochter des Karikaturisten, fügt am Telefon hinzu, ihr Vater sei „in dem Sinne ein Kommunist gewesen, dass er alles, was er verdiente, mit seiner Mutter und seinen Geschwistern teilte.“ „Er hat nie mit uns über den Bürgerkrieg gesprochen. Erst später erfuhren wir, dass meine Großmütter sich kennengelernt hatten, als sie ihren Männern im Gefängnis Essen brachten.“

Der Comic wurde dank der Kinder der Nachkriegszeit so erfolgreich, dass die Familie 1946 nach Valencia zog, wo sich der Verlag befand, der den Namen des Helden registrierte, was für Gago in der Zukunft schmerzhafte Folgen haben sollte. Wie andere Cartoonisten jener Jahre erweiterte er seine Arbeit, um neue Figuren zu erschaffen, und die Veröffentlichung von „The Warrior“ wurde von zweiwöchentlich auf wöchentlich erhöht.

Manuel Gago Quesada, der Sohn des Cartoonisten, erinnert sich, dass sein Vater „von 9 Uhr morgens bis Mitternacht an seinem Zeichenbrett klebte und sich nur zum Essen ausruhte“. Seine Tochter erinnert sich, ihn in seinem Zimmer gesehen zu haben, wie er auf einer Tafel „voller Bleistifte, Federn, Tusche und anderer Utensilien“ zeichnete, während sie an einem kleinen Tisch neben ihm lernte. „Er redete nicht viel. Er hatte ein paar Blätter Papier, auf die er Bilder malte und darunter schrieb er etwas über die Figur.“ Salazar weist darauf hin, dass der Cartoonist so beschäftigt war, dass ihm der Name der Figur erst nach 200 Ausgaben einfiel: Adolfo de Moncada.

In den sechziger Jahren gingen die Comic-Verkäufe in Spanien zurück. Laut Dolmen-Verlag lag es am Fernsehen, doch Salazar sieht einen anderen Grund. Bis in die 1950er Jahre kümmerte sich Francos Regime nicht um Kinderzeitschriften, doch dann begann man, sie danach zu kategorisieren, ob sie für Kinder oder für ein junges Publikum bestimmt waren, und führte Zensur ein: Gewalt musste abgeschwächt, bestimmte Ausdrücke entfernt werden …“ Gagos Tochter sagt, sie habe ihren Vater scherzen hören: „Ich weiß nicht, ob Pater Vázquez das zugeben wird.“ Später erfuhr er, dass er sich auf den Nachnamen des Zensors bezog.

Hinzu käme, dass es „für die Comic-Industrie billiger sei, Material aus dem Ausland zu importieren, als es selbst zu erstellen“, fügte Salazar hinzu. El Guerrero verschwand 1966 und Gago musste einen Buchladen eröffnen und wurde Aufkleber-Verkäufer für einen Verlag, den er mit seinen Brüdern gegründet hatte.

Im Jahr 1972 veröffentlichte Editorial Valenciana die Abenteuer des Helden aus der ersten Ausgabe erneut, allerdings in Farbe und im Hochformat, und wiederholte damit trotz Gagos eigener Zurückhaltung den Erfolg. Der Cartoonist kombinierte die Comics seiner Lieblingsfigur mit denen anderer und ab 1979 wurden neue Abenteuer veröffentlicht. Seine Tätigkeit ist anstrengend.

Anfang 1980 erhielt er einen Vorschlag, der ihn begeisterte: Er wollte „The Warrior“ ins Kino bringen. „Er kam mit einem Scheck über eine Million Peseten als Vorschuss nach Hause“, sagt seine Tochter. Ich war begeistert, doch während ich die Geschichte erzählte, klingelte das Telefon. Es war der Verleger, der mir mitteilte, dass die Figur als Marke geschützt sei und der Film nicht gedreht werden würde. Mein Vater zerriss den Scheck sofort.“

Nach dieser großen Enttäuschung endeten die Abenteuer des Kriegers mit dem Tod seines Schöpfers. Krank kehrte Gago wie ein kleiner Junge vom Krankenhausbett aus zum Zeichnen zurück, erholte sich jedoch nicht mehr und starb am 29. Dezember 1980 im Alter von 55 Jahren. Mit dem erwarteten Material dehnte der Verleger die Figur bis zum 7. Februar 1981 aus. Die letzte Ausgabe trug den Titel „Die Tragödie“ . Sie waren die letzten der 27.000 von Gago gezeichneten Seiten.

Seitdem wurde El Guerrero del Antifaz mehrmals mit gemischtem Erfolg wiederbelebt und erhielt Ehrungen, wie beispielsweise die von Carlos Giménez , dem Autor legendärer Comics wie Paracuellos oder Los profesionales , in denen er das harte Leben der Comiczeichner in Spanien präzise darstellte. In einem der neuen Bände von Guerrero schreibt Giménez, dass dies im Nachkriegsspanien „ohne Zweifel die erfolgreichste Figur“ gewesen sei. „Gago war der Erfinder einer Art Comicstrip, der von vielen Autoren nachgeahmt und übernommen wurde.“

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F806%2F73c%2F105%2F80673c10569fa67a55c63a3783adb52b.jpg&w=3840&q=100)